Por: Christian Correa Farías. Universidad de Concepción. Investigador en Robótica e Inteligencia Artificial en Agricultura. COTH2O.

“Cada gota cuenta” es una frase que hemos escuchado muchas veces. Y aunque puede sonar a cliché o a slogan vacío, no deja de ser profundamente cierta. El problema no es la frase, sino el abismo entre el discurso y la acción. En esta columna quiero aportar una mirada concreta, desde mi experiencia en inteligencia artificial aplicada a la agricultura, sobre cómo efectivamente podemos dar sentido a esa frase. Y más aún, cómo podemos usar la IA para transformar la forma en que gestionamos el agua, tanto dentro como fuera del predio.

Históricamente, los sistemas de riego agrícola han funcionado en base a la experiencia del agricultor y a patrones fijos de programación. Sin embargo, sería injusto decir que esos métodos eran ciegos o arbitrarios. Mi propio abuelo, con más de 80 años como agricultor, conocía cada rincón de sus campos. Sabía qué sectores retenían más humedad, cuáles eran más pedregosos, o cómo respondían los cultivos a una lluvia de primavera. Pero ese conocimiento, profundo, situado y valiosísimo, no era fácilmente transferible. Y claro, tampoco podía estar en todas partes al mismo tiempo, aunque parecía que sí.

Además, aunque enfrentó eventos extremos como las sequías del 60-62, del 64 o del 67-69, nunca experimentó una megasequía como la que afectó a Chile entre 2010 y 2022. Un evento de tal magnitud, duración e impacto, que obligó a repensar profundamente la forma en que gestionamos el agua. Nadie estaba preparado para un desafío así. Y sabemos que, por efecto del cambio climático, este tipo de eventos no serán excepcionales: serán parte del nuevo escenario base, por lo que tanto científicos como agricultores deberemos reaprender a hacer agricultura.

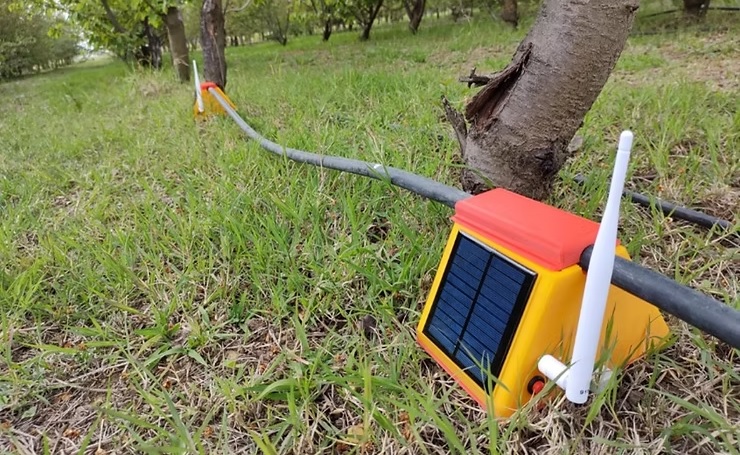

Por eso, hoy, desarrollamos tecnologías que permiten complementar ese saber tradicional con herramientas modernas. Gracias a sensores IoT (Internet de las Cosas), estaciones meteorológicas locales, imágenes satelitales y modelos de evapotranspiración, es posible obtener datos en tiempo real que alimentan modelos de inteligencia artificial capaces de predecir cuándo y cuánto regar, identificar fugas o fallas en el sistema de riego, estimar la eficiencia de aplicación del agua, o generar alertas ante condiciones climáticas extremas que podrían afectar el riego.

Estas decisiones automatizadas y personalizadas no solo ahorran agua, sino que también mejoran la productividad, reducen costos y disminuyen el impacto ambiental. Lo más importante no reemplazan al agricultor, sino que lo potencian. Le entregan una visión ampliada de su campo, le permiten anticiparse, actuar con mayor precisión y tomar decisiones informadas en el momento justo. Es como si pudiera estar en todas partes al mismo tiempo, con ojos que ven bajo tierra y sistemas que aprenden junto a él.

Chile tiene un pie en el mundo desarrollado, altamente competitivo, altamente tecnologizado, y otro pie en una agricultura más tradicional y conservadora, donde la tecnología aún no llega. Esta disparidad hace que cuando hablamos de inteligencia artificial tengamos que referirnos, necesariamente, a dos mundos distintos.

En el primero, donde ya existe digitalización, hay sensores, estaciones, historiales de producción y decisiones tecnificadas. Allí, la IA ayuda a sintetizar datos dispersos, generar recomendaciones personalizadas y optimizar el uso del recurso hídrico con base científica.

Pero en el segundo mundo, el de la agricultura campesina, familiar o de pequeña escala, la realidad es otra. Muchas veces no existen datos disponibles, y eso plantea una barrera para el uso directo de IA. En estos casos, se debe recurrir a fuentes indirectas, como imágenes satelitales o estaciones meteorológicas no tan cercanas, para estimar la demanda hídrica de los cultivos. Este enfoque requiere asumir ciertos márgenes de incertidumbre, que deben ser manejados con transparencia y rigor, entendiendo las limitaciones de este tipo de herramientas, pero también entendiendo que son un aporte donde no hay información para la toma de decisiones.

Además, enfrentamos un desafío de acceso: los pequeños agricultores suelen tener baja alfabetización digital, lo que significa que no basta con desarrollar modelos sofisticados. Se debe pensar también cómo hacer que la IA les hable de forma cercana, que les llegue en una forma útil, comprensible y aplicable. Puede ser a través de mensajes simples por WhatsApp, asistentes virtuales, plataformas visuales o trabajo conjunto con extensionistas.

Este doble escenario exige a quienes desarrollamos tecnología que seamos creativos, empáticos y responsables. No podemos permitir que la brecha digital profundice la brecha hídrica.

Uno de los ámbitos donde la IA puede tener un impacto transformador, más allá del predio agrícola, es en la gestión extrapredial del recurso hídrico. Por ejemplo, puede aplicarse al monitoreo y control de canales, embalses y sistemas de agua potable rural (APR), mediante análisis predictivos de caudales, detección temprana de obstrucciones o modelamiento de escenarios de distribución bajo estrés hídrico.

En esta línea, el trabajo colaborativo del Consorcio COTH2O ha sido clave para avanzar en soluciones reales. Se están desarrollando plataformas que integran múltiples fuentes de datos, sensores, imágenes satelitales y modelos hidrológicos, vinculados con algoritmos de IA que apoyan la toma de decisiones a escala de cuenca.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos no es tecnológico, sino social: ¿cómo logramos que agricultores, regantes y operadores de sistemas confíen en estas herramientas? Aquí la clave es la humanización de la tecnología: hacer que los sistemas sean comprensibles, transparentes, adaptables al conocimiento local y que entreguen valor real. La IA debe ser una aliada, no una caja negra incomprensible. Esto requiere comunicación clara, formación, y sobre todo, diseñar con el usuario en el centro.

El camino hacia una gestión hídrica inteligente no depende solo de mejores algoritmos. Requiere inversión en infraestructura de datos, pero también en conectividad rural, redes LoRa, NB-IoT o satelitales que permitan recolectar datos en zonas donde hoy no los hay. Es clave fortalecer la capacitación técnica de agricultores y profesionales del agro, e impulsar programas de alfabetización digital que les permitan interactuar con estas herramientas de forma autónoma.

También se necesita una cooperación real entre universidades, empresas tecnológicas, agencias públicas, asociaciones de canalistas, comunidades de APR y agricultores. No basta con desarrollar soluciones en laboratorio: deben nacer desde las problemáticas del territorio, validarse en condiciones reales, y ser acompañadas en su implementación por equipos multidisciplinarios con vocación de servicio. Esa es, aunque exigente, la ruta que hemos decidido recorrer desde el Consorcio COTH2O.

Porque si cada gota cuenta, también cuenta cada dato, cada modelo y cada decisión que transforma la tecnología en una herramienta al servicio de las personas.